一、案例背景与问题定位

目前,学生日均触网时长超过5小时,相当于每天清醒时间的1/3沉浸于网络空间,这一现象导致社会热点事件对校园的影响呈现出“爆发式启动、裂变性扩散、情绪化发酵”的典型特征。当网络成为学生认知世界的主渠道时,热点事件的“二次传播失真”与“情绪裹挟效应”正成为价值观教育的最大干扰项。

2025年春节档,国产动画电影《哪吒之魔童闹海》全球票房突破20亿美元,引发高校学生社交平台热议。影片中“我命由我不由天”的口号在校园网络社群广泛传播,据了解,我院学生主要围绕两大议题展开激烈争论:一是对哪吒“反抗精神”的片面推崇,将反抗等同于绝对正义;二是对“龙族困境”与“阶层固化”的简单类比,衍生出消极言论。学生们在微博、小红书、微信朋友圈等平台出现极端化观点,如“反抗即正义”“制度皆枷锁”等偏激言论,形成价值观认知偏差。

作为辅导员,我敏锐识别到其中潜藏的网络舆情风险。学生热议背后折射出青年群体对身份认同、社会公平、文化自信等命题的深层关切,但网络信息的碎片化传播易导致认知片面化。如何有效利用网络平台,敏锐捕捉学生网络异动,及时进行释疑解惑,并将深度辅导延伸到“云端”,是我亟需完成的任务。

二、工作思路

面对“哪吒”相关话题在学生网络社群中引发热议,观点碰撞激烈,甚至涉及一些深层次议题,我迅速构建“精准识别-多维回应-深度浸润”的工作思路,变被动应对为主动引领。

第一,前端感知,精准识别。建立网络舆情常态化监测机制,主动深入学生活跃的网络社群,敏锐捕捉学生讨论的热点话题、普遍困惑及潜在风险点,是对哪吒“反叛精神”的过度推崇或误读?还是借哪吒隐喻对现实规则、权威的不满?变被动应对为主动发现。第二,中端响应,多维释疑。针对识别出不同学生的问题性质和紧急程度,构建即时回应与深度引导相结合的多层次响应体系。运用短视频解析关键争议点、制作“哪吒精神正解”系列图文漫画、发起“我心中的哪吒精神”话题讨论并精选理性评论置顶、组织线上辩论赛等学生喜闻乐见的形式,提升引导的亲和力与参与度。第三,后端浸润,深度辅导。将网络热点讨论作为发现个体或群体深层次问题的“入口”和“线索”。对于在网络讨论中表现出明显情绪波动、认知偏差或潜在困扰的学生,及时将工作重心从“面上回应”转向“点上深耕”,启动线上线下联动的深度辅导流程,实现从“哪吒之争”的表象深入到解决个体思想困惑或现实问题的实质。第四,融合赋能,闭环优化。打通网络释疑与深度辅导的通道,形成“热点感知-快速释疑-识别需求-深度介入-效果反馈-策略优化”的工作闭环。

三、实施方法与过程

构建网络舆情“雷达网”,实现热点精准捕捉。第一,利用“信息员-辅导员-专家”三级梯队。利用学生信息员队伍,定期反馈同学在“哪吒”话题中的关注热点。我以匿名形式加入学生在“哪吒”话题中讨论的主要网络社群,定期浏览校园论坛、超话、主流社交媒体相关话题标签,进行日常“潜水”观察;同时利用网络舆情监测工具,进行关键词扫描和热度分析,实现“瞭望”。邀请专家针对涉及重大理论问题、复杂心理或法律问题等,为精准释疑提供专业支撑。第二,建立热点分级分类机制。根据话题性质、讨论热度、潜在影响范围及风险等级,进行初步研判和分类标记,为后续响应提供依据。

实施“三级响应”释疑解惑,提升网络引导实效。一级响应:即时互动,澄清事实基础。在争议群聊、帖文中直接引用原文片段,标注出处章节,通过整理发布《哪吒热议TOP5问答》进行高频疑问“轻量化”推送,以取得阻断错误信息传播链、建立讨论的史实基础的效果。二级响应:价值引导,构建理性认知。通过“辅导员说”发布《多维视角看哪吒》系列微视频、举办“哪吒精神当代启示录”辩论式研讨会、在公众号发起#如果哪吒活在2024#话题等建立传统文化现代转化的认知框架,将情绪化争论转化为成长启示讨论。三级响应:精准干预,疏解深层症结。利用“共情式话术”开启私聊进行私域关怀评估,通过每日分享“成长型哪吒语录”进行线上持续疗愈陪伴。

深化线上深度辅导,拓展育人时空。第一,“键对键”前置沟通,打破时空壁垒。利用微信、QQ等即时通讯工具,在正式面谈前进行初步沟通,了解学生基本情况和主要诉求,便于面谈时更有针对性。为因实习、生病、疫情等原因无法到校的学生,提供线上视频或语音深度辅导,确保辅导的及时性和覆盖面。第二,网络匿名“树洞”与预约平台。设立网络匿名倾诉渠道,为羞于启齿或需要高度隐私的学生提供表达窗口。根据匿名信息判断共性问题或启动安全预警。开发或利用现有线上预约系统,方便学生根据自身时间安排灵活预约辅导员线上或线下辅导时段。第三,线上资源精准推送与持续陪伴。在深度辅导后,根据学生需求,精准推送相关的线上学习资源、心理自助材料等,延伸辅导效果。建立线上支持小组,由辅导员引导,促进学生朋辈互助和持续成长。

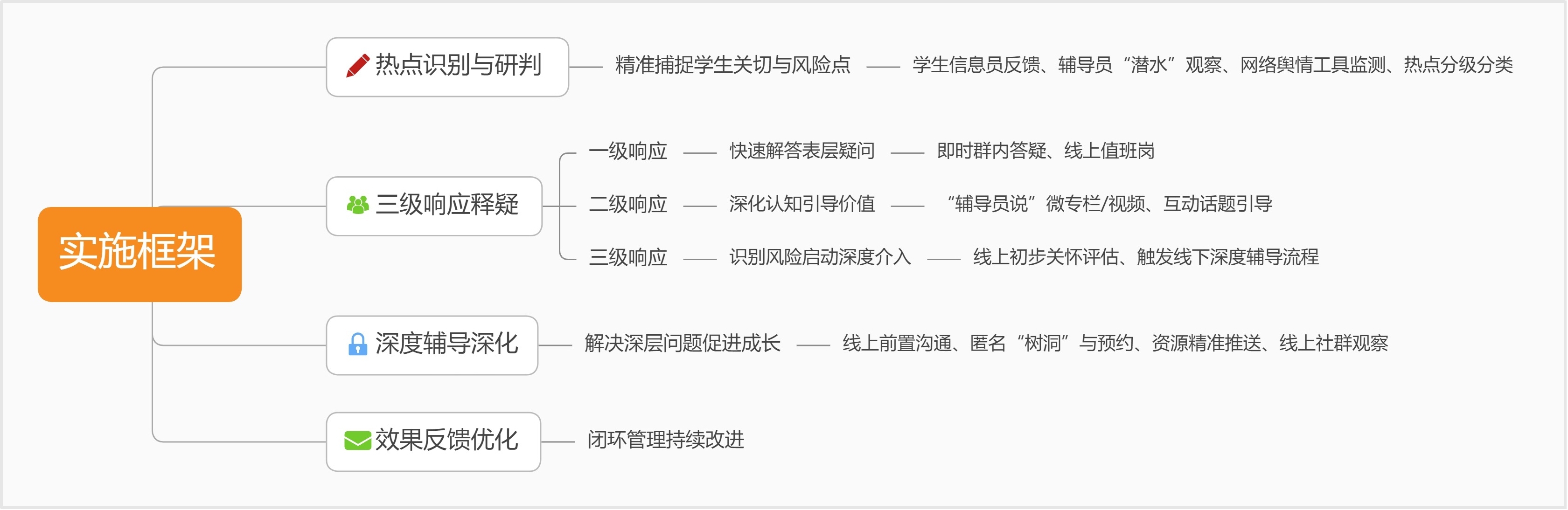

图一实施框架

四、主要成效与经验

经过持续探索与实践,解决本案例中部分学生在网络上的消极言论、价值观认知偏差等问题取得了显著成效,并积累了一系列宝贵经验。

(一)主要成效

第一,思想引领效能显著增强,主流声音更加响亮。热点回应更及时有效:通过“三级响应”机制,能够快速响应学生关切。对涉及意识形态的热点,通过深度解读和互动讨论,有力澄清了模糊认识,强化了学生的政治辨别力和价值判断力。主流价值浸润更深:将国情教育等融入热点回应和线上活动中,使思政教育更“接地气”,网络阵地成为传播正能量、弘扬主旋律的重要渠道。

第二,工作效能与覆盖面大幅提升。打破时空限制:线上深度辅导预约和视频咨询,极大方便了在外实习或临时不便的学生。匿名“树洞”为内向或涉及隐私问题的学生提供了安全表达渠道,拓展了辅导覆盖面。资源配置更优化:通过线上推送、资源精准分发,释放了辅导员处理基础咨询的精力,使其更专注于深度辅导和危机干预线上社群观察为精准识别辅导对象提供了有效线索。危机干预更前置:网络“雷达网”成功预警潜在心理危机。通过学生信息员反馈和社群观察,及时发现并干预了某生在“哪吒”话题讨论中表达过倾向于抑郁情绪的情况,联动心理中心成功化解风险。

第三,深度辅导的精准性与亲和力有效提升。“键对键”预热提升面谈效果: 线上前置沟通使学生能更从容地梳理问题,面谈时直奔主题、深入高效,避免了初次面谈的紧张和尴尬。网络互动积累信任基础:辅导员在热点讨论中展现的专业素养、理性态度和对学生的真诚关怀,在线上积累了良好形象和信任度。当这些学生需要深度辅导时,对辅导员的接纳度和开放性显著提高,降低了辅导的启动门槛。线上资源延伸辅导链条:辅导后精准推送的线上资源(如针对学业困难生的学习方法慕课、针对求职焦虑的职业测评工具),成为线下辅导的有效补充和延续,巩固了辅导效果。

第四,育人生态更加协同融合。线上线下一体化:彻底打破了线上释疑与线下辅导的割裂状态,形成“线上发现问题、线上初步引导、线下深度解决、线上持续支持”的完整闭环。网络成为发现需求、启动辅导、跟踪反馈的重要枢纽。 队伍协同更紧密:信息员队伍、辅导员、班主任等在网络信息共享和问题联动处置中,沟通协作更加顺畅,初步构建了网络思政工作共同体。

(二)核心经验

“敏于感知”是前提:必须主动深入学生网络生态,建立灵敏高效的感知系统,才能把握思想脉搏,赢得工作先机。

“精于回应”是关键:回应要区分层次、讲求策略、注重实效。即时答疑要“快准稳”,思想引导要“透活深”。形式必须贴近学生,话语必须转换得当。

“善于转化”是核心:要将网络热点讨论和群体性困惑,有效转化为发现个体深层问题的线索和开展深度辅导的契机,实现从“面”到“点”的聚焦。

“融通联动”是保障:线上释疑解惑与线下深度辅导必须无缝衔接、相互赋能。网络工具是手段,解决学生实际思想问题和成长困扰才是根本目的。同时要善于整合校内校外、网上网下资源。

“持续迭代”是动力:网络生态和学生需求不断变化,工作方法、内容、平台必须基于数据和反馈持续优化更新,保持工作的生命力。

五、下一步加强和改进计划

基于现有成效和经验,未来工作将重点在创新性、精准性和体系化上寻求突破。

第一,深化“智慧思政”赋能,打造智能化工作平台。开发“辅导员智慧工作台”:整合舆情监测、热点分析、学生画像、辅导预约等功能模块,实现工作流程线上化、数据可视化、决策智能化。例如,系统可自动识别网络讨论中的高频关键词和情绪倾向,为辅导员研判提供更精准的参考。探索AI助教应用:在严格审核和人工监督下,尝试引入AI助手,承担部分基础性、标准化咨询解答。同时,利用AI分析线上讨论文本,辅助识别潜在风险个体。

第二,创新内容供给与交互形式,提升网络育人吸引力。打造沉浸式“云辅导”体验:运用VR、AR技术,开发沉浸式辅导场景,提升辅导的互动性和体验感。深化“朋辈网红”育人模式:系统化培育和支持在思想引领、学业科研、创新创业、志愿服务等方面表现突出的学生成为“正能量校园网络达人”,鼓励他们创作优质内容,如vlog、经验谈等,以朋辈视角进行更有效的价值传播和榜样示范。

第三,强化数据驱动与循证实践,提升工作科学性。建立精细化网络育人成效评估体系:设计多维度指标,如热点话题覆盖率、响应时效、内容点击互动率等,运用数据分析工具,定期评估各项网络释疑和辅导策略的实际效果。开展网络思政专项研究:鼓励并支持辅导员基于工作实践,开展关于网络话语传播规律、在线深度辅导有效性、学生网络行为与心理特征等方面的行动研究,将实践经验升华为理论成果,以研究反哺实践,推动工作从经验型向研究型、科学型转变。

第四,拓展协同网络,构建大思政“云”格局。深化“网上教研室”建设: 定期组织辅导员围绕网络热点案例、辅导技巧、新技术应用等进行线上研讨、集体备课、经验分享,促进队伍专业化水平整体提升。推动家校网络协同:在保护学生隐私的前提下,探索建立规范的家校信息共享平台,定期推送学生成长动态、校园热点解读等,形成育人合力。链接社会优质资源“云”平台:积极对接教育部、团中央等官方优质思政资源平台,以及知名高校、专业机构开发的精品在线课程、讲座资源,将其纳入本校网络育人资源库,拓宽育人视野和资源供给。

胡奕沁

浙江工商职业技术学院